Leise Störgeräusche (Leiser Lärm)

Der Begriff Lärm wird häufig mit hoher Lautstärke gleichgesetzt — das muss jedoch nicht zwingend zutreffen. Auch sehr leise Geräusche, die kaum über der Wahrnehmungsschwelle liegen, können als störend empfunden werden. Lärm wird allgemein als unerwünschter Schall definiert. Unabhängig von seiner Lautstärke, kann er für die Betroffenen zu einer erheblichen Belastung werden.

Sehr oft gestaltet sich das Aufspüren leiser Störgeräusche als besonders herausfordernd. Der Aufwand, diese Quellen aufzuspüren und präzise zu messen, übersteigt häufig den Aufwand herkömmlicher Lärmmessungen. Manchmal bleibt die Suche erfolglos, weil das Geräusch keinen technischen Ursprung hat. Es kommt vor, dass Betroffene ein Geräusch wahrzunehmen glauben, das in Wirklichkeit jedoch nicht vorhanden ist. Zahlreiche akustische Phänomene können durch eine Erkrankung verursacht werden — etwa ein Tinnitus, bei dem ausschliesslich Ärztinnen und Ärzte weiterhelfen können und Akustiker keine Lösung anbieten können.

Deshalb sollten Betroffene leise Störgeräusche sorgfältig überprüfen und verifizieren, ob es sich tatsächlich um ein technisches Geräusch handelt. Dabei ist es ratsam, den genauen Ort des Auftretens, die charakteristischen Merkmale des Geräusches sowie dessen Wahrnehmbarkeit durch andere Personen systematisch zu überprüfen.

Im Bundesrecht über den Umweltschutz (USG) sind einzelne Aspekte des Schallschutzes geregelt. Je nach Ursache des Lrärms, kommt die Lärmschutzverordnung (LSV) oder aber die Norm SIA 181 – Schallschutz im Hochbau, zur Anwendung. Des Weiteren gibt es vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) verschiedene Publikationen, welche die Anwendung sowie Umsetzung von Normen, Gesetzen und Verordnungen unterstützen.

Unabhängig der individuellen, wahrgenommenen Belastung, sind die zulässigen Lärmpegel, die sogenannten Immissionsgrenzwerte mit rein physikalischen Grenzwerten festgelegt. Für Aussenlärm gelten die Grenzwerte des LSV und für Innenlärm die SIA 181. Störungen durch leise Geräusche werden jedoch weder im USG, noch in der LSV oder in der SIA 181 als solche bezeichnet. Oftmals sind die geltenden Grenzwerte bei störenden leisen Geräuschen eingehalten, wodurch die Situation der Betroffenen noch schwieriger und komplexer wird.

Webinar der Lärmliga Schweiz mit Prof. Martin Röösli zum Thema

Lärm und Gessundheit vom 27. August 2025.

Der Schallschutz bei Neubauten und Umbauten muss den anerkannten Regeln der Baukunde entsprechen – die Mindestanforderungen der SIA 181 müssen eingehalten werden. Für Störungen durch leise Geräusche, kann der Abschnitt 3.4 Schutz gegenüber Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen beigezogen werden.

Im Hochbau wird beim Schallschutz häufig übersehen, dass die geltenden Grenzwerte lediglich Mindeststanforderungen darstellen. Der gesetzlich vorgeschriebene „öffentlich-rechtliche Schallschutz“ dient primär dem Gesundheitsschutz, bietet jedoch keinen Anspruch auf akustischen Komfort.

SIA 181: Die Mindestanfforderungen gewährleisten bei üblicher Nutzung einen Schallschutz zur Verhinderung erheblicher Störungen.

In SIA 181 wird dazu angeraten, die Anforderungen an die Qualität des Schallschutzes vertraglich klar zu vereinbaren, sodass der erwartete akustische Komfort gewährleistet ist. Leider wird die akustische Qualität bei Bauten kaum vertraglich geregelt. Wird der Schallschutz vertraglich nicht geregelt, gelten die gesetzlichen Minimalanforderungen. Deshalb werden sogar Neubauten zum „akustischen Sanierungsfall“, der meist mit erheblichen Folgekosten verbunden ist. Oft wird dabei übersehen, dass ein unzureichender Schallschutz als Baumängel gelten kann. Zu beachten ist, dass sich Qualitätsanforderungen nicht nur aus dem Vertragstext, sondern auch aus sonstigen vertragsbegleitenden Umständen, den konkreten Verhältnissen des Bauwerks und seines Umfelds, dem qualitativen Zuschnitt, dem architektonischen Anspruch und der Zweckbestimmung des Gebäudes ergeben.

Obwohl die gesundheitlichen Folgen von Lärm längst wissenschaftlich belegt sind, erhalten sie in der schweizerischen Schallschutz‑Regelwerken nur unzureichende Beachtung. Die bestehenden Grenzwerte stellen lediglich Mindestanforderungen dar – sie schützen die Gesundheit, garantieren jedoch keinen akustischen Komfort. Für einen wirkungsvollen Schallschutz, der gleichzeitig ein hohes Mass an Wohn‑ und Arbeitskomfort sicherstellt, sind daher höhere bzw. spezielle Anforderungen nötig. In der Schweiz gibt es bislang keine verbindlichen Richtlinien, die Qualität der Komfortstufen des Schallschutzes definieren. Hierzu muss auf internationale Regelwerke zurückgegriffen werden.

Während in den vergangenen Jahrzehnten die gesundheitlichen Aspekte von Lärm bei der Gesetzgebung weitgehend vernachlässigt wurden, richtet sich die aktuelle umwelt‑epidemiologische Forschung verstärkt auf die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen von Lärmbelastung.

Herausforderungen beim Nachweis leiser Störgeräusche

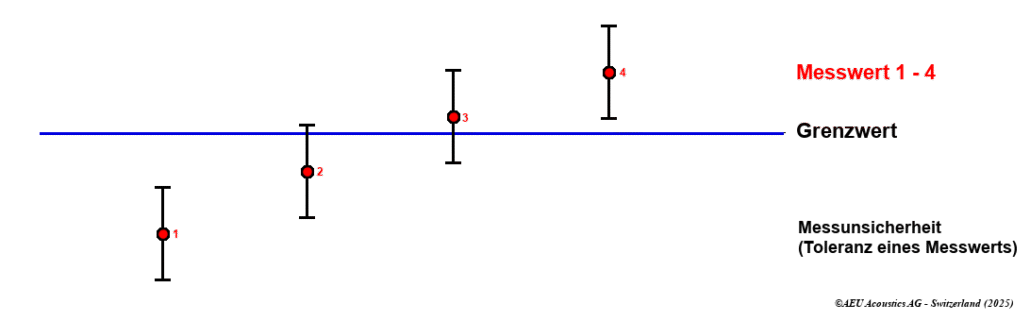

Für Störungen durch leise Geräusche gibt es keine Regelwerke in der Schweiz. Es kann Abschnitt 3.4 Schutz gegenüber Geräuschen gebäudetechnischer Anlagen und fester Einrichtungen der SIA 1181 beigezogen werden. Der Aufwand, die Quellen leiser Störgeräusche aufzuspüren und präzise zu messen, ist sehr anspruchsvoll, weil Hintergrundgeräusche die Messung verfälschen können. Diese müssen je nach ihrer Eigenschaft und Pegel, auf bestimmte Art und Weise rechnerisch korrigiert werden. Des Weiteren muss immer die Grösse der Messunsicherheit angegeben werden. Dies ist problematisch, wenn sich der Beurteilungswert nahe, im Bereich der Messunsicherheit, beim Grenzwert befindet.

In der Praxis interessieren besonders die Fälle, in denen Menschen einen Geräuschpegel als störend oder den Schallschutz als mangelhaft empfinden, auch wenn die objektiven Messungen einen normalen Wert anzeigen.

Die Messwerte 1 und 4 sind eindeutig, weil sich der Messfehler unter oder über dem Grenzwert befindet. Bei den Messwerten 2 und 3 ist es nicht möglich eine eindeutig unbestreitbare Aussage zur Einhaltung des Grenzwerts zu machen. Es gibt verschiedene anerkannte Methoden wie solche Grenzfälle zu handhaben sind, um das Risiko einer Fehlentscheids bei der Beurteilung zu minimieren.

Seit Jahrzehnten dient ein normiertes Maximalpegelkriterium. Weltweit ist anerlannt, dass dazu die Ermittlung zweier Richtwerte nötig ist. Zum Nachweis muss immer der A-bewertete Mittelungspegel für Dauergeräusche und für Einzelgeräusche der Maximalpegel pro Ereignis gemessen werden. Um den massgebenden Beurteilungswert zu ermitteln, wird zum objektiv gemessenen Mittelwert zusätzlich ein Zuschlag von bis zu 6 dB für die Impulshaltigkeit und bis zu 6 dB für die Tonhaltigkeit des Störgeräusches addiert.

Sind beide Eigenschaften stark ausgeprägt, kann der Gesamtzuschlag also bis 12 dB erreichen. Das mag unbedeutend klingen, entspricht energetisch aber fast dem 16‑fachen des objektiv gemessenen Werts! In den schweizerischen Regelwerken sind diese Zuschlagswerte festgelegt, aber es gibt keine Vorgabe, wie hoch ein konkreter Zuschlag tatsächlich sein muss. Deshalb entscheidet die messende Person subjektiv, welchen Zuschlag sie vergibt. Dieses Beispiel zeigt, dass das, was ein Messgerät genau misst, oft anders wahrgenommen wird wenn wir es mit unseren Ohren hören. Mit den Zuschlägen wird versucht, diese Lücke zwischen dem genauen Messwert und dem, was wir subjektiv hören, möglichst klein zu halten.

Schall wird von jedem Menschen unterschiedlich wahrgenommen. Dadurch entstehen leicht Konflikte, insbesondere zwischen den Betroffenen und denjenigen, welche die Zuschläge bestimmen – solche Meinungsverschiedenheiten lassen sich kaum vollständig vermeiden, sind bei der Festlegung des Beurteilungswerts aber massgebend.